En el año 1979, Joaquín Jordá filmó «Numax Presenta…», un documental que describe la experiencia de autogestión que llevan a acabo los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Numax, como respuesta al intento de cierre irregular por parte de los propietarios.

En el año 1979, Joaquín Jordá filmó «Numax Presenta…», un documental que describe la experiencia de autogestión que llevan a acabo los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Numax, como respuesta al intento de cierre irregular por parte de los propietarios.

El documental se llevó a cabo por voluntad de la misma Asamblea de Trabajadores de Numax que, ya casi al final de su existencia, decidió invertir las últimas 600.000 pesetas de la caja de resistencia para registrar el proceso que entre todos habían protagonizado. La película se proyectó por vez primera el Primero de Mayo de aquel año en el local de la Filmoteca de Catalunya, situado entonces en la calle de la Cera. Acudieron todos los protagonistas de la película, los trabajadores y trabajadoras de Numax y público en general. La sesión se prolongó durante horas en un vivo y encendido debate. Las conclusiones que se desprendían del film no gustaban a algunos partidos obreros de aquel momento que interpretaban el documental como la historia de un fracaso.

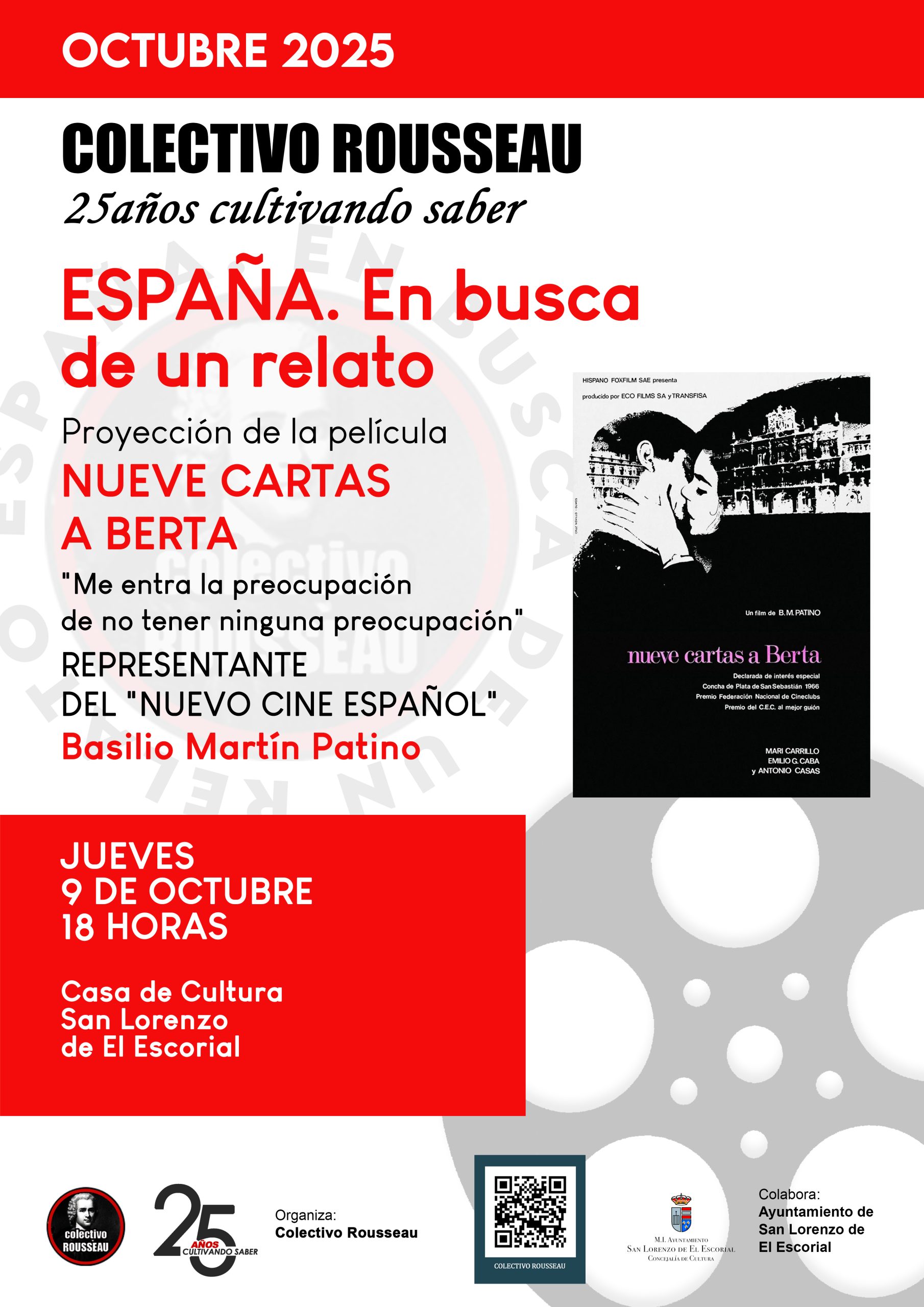

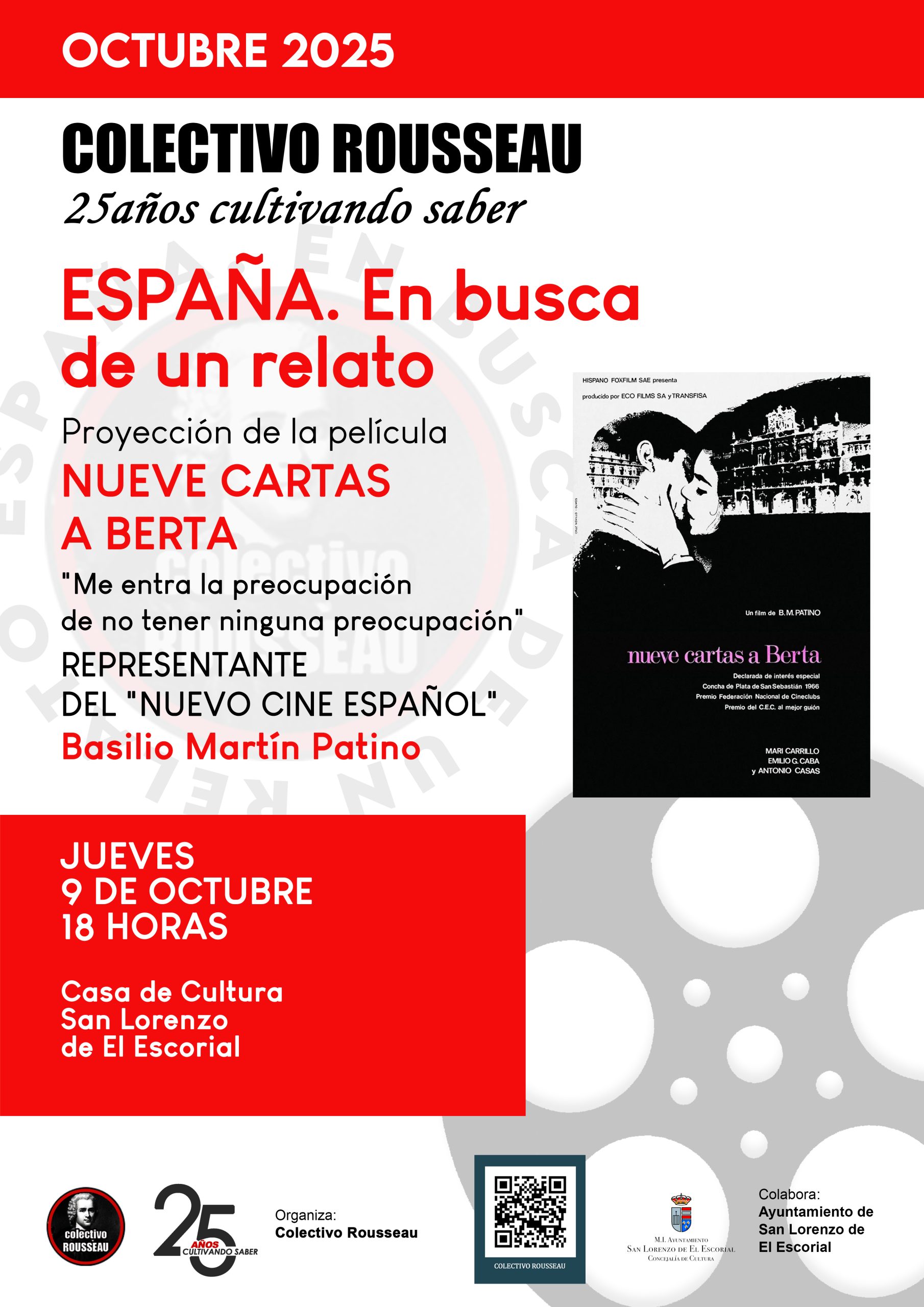

Basilio Martín Patino y el cine en Salamanca

Basilio Martín Patino y el cine en Salamanca

El director que en mayor número de sus películas ha filmado imágenes de Salamanca ha sido Basilio Martín Patino (Lumbrales, 1930). Ha sido el mejor escenógrafo para la ciudad. En Nueve cartas a Berta, el espacio representado de Salamanca ciudad alcanza nada menos que 56 minutos de los 95 de metraje del film, a lo que hay que añadir las secuencias de la Sierra de Francia y Morille, otros 15 minutos. El film refleja una ciudad estratificada, inmovilista, con el peso de la religiosidad tradicional, un ámbito que desmonta las ansias de cambio del joven universitario, que se reintegrará resignado a la «normalidad» de su entorno. Ese cierre del film, cuando ya las circunstancias eran otras y también se sentía aún más libre para ejercer una reescritura, el cineasta lo modificó en 2007 con su ensayo fílmico Palimpsesto salmantino. Con asiento en un guion de consistencia literaria, el relato fílmico no sigue un desarrollo rectilíneo o plano. El realizador marcó un estilo adecuado para arrastrar el relato mediante una narración fragmentada. Convertida en película emblemática de referencia del denominado Nuevo Cine Español, Nueve cartas a Berta trasladó a imágenes una Salamanca real, cotidiana, reconocible. También figuran imágenes tan atractivas como representativas en la marcha vital del protagonista que se localizaron en la provincia (Valero, San Esteban de la Sierra y Morille). Si el paisaje es identificable, también lo es el paisanaje. Entre los miembros del equipo cinematográfico figuró otro salmantino, José Luis García Sánchez, que comenzó como ayudante de dirección un largo recorrido junto a su pariente Martín Patino. En el rodaje se emplearon cinco semanas – de 12 de abril a 22 de mayo de 1965– y el coste fue de poco más de 3’5 millones de pesetas, con una duración de 95 minutos. Aunque recibió la máxima protección oficial, frases, planos y hasta títulos de capítulos fueron modificados o eludidos con ingenio. Entre la juventud representó una especie de revulsivo. Se estrenó en Madrid el 17 de febrero de 1967.

La Berta presente–ausente de la primera película de Basilio M. Patino fue Ella, en Los paraísos perdidos (1985). Rodada fundamentalmente en la localidad zamorana de Toro, está protagonizada por Charo López, que incorpora a la hija del profesor exilado que vuelve desde Alemania. Desde Toro, Ella – Berta viajó a Salamanca para encontrarse con el que se supone que fue Lorenzo – Emilio G. Caba, aquí interpretado por el escritor Juan Cueto. El fotógrafo Pepe Núñez y el escritor Gonzalo Torrente Ballester están entre los ocupantes de la terraza. Y aparece en imagen el propio director de la película, sentado ante uno de los veladores. Los paraísos perdidos supuso la primera vez que Charo López intervino en un rodaje en la ciudad en la que nació, al igual que es la primera película de B. Martín Patino y de la actriz juntos. La filmación en Salamanca correspondió a los días 18 y 19 de febrero de 1985, y esos fueron los días finales de rodaje.

Leer más…

La  película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas.

película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas.

Paterson es también una ciudad. Un hombre, decía Williams, es en efecto una ciudad, y para el poeta no hay ideas, solo en las cosas. La primera idea que centra el poema Paterson cobró vida pronto: encontrar una imagen suficientemente amplia como para incorporar el entero mundo conocible a su alrededor. No hablar de viejas categorías, sino escribir de lo particular.

Cuando Driver se sienta en un banco para observar las cataratas del rio Passaic, después de haber perdido su libreta, se le acerca un japonés, con un diálogo que reproduzco en lo esencial:

Le enseña un libro en japones y le pregunta si conoce al gran poeta William Carlos Williams de Paterson, Nueva Jersey, conozco sus poemas, responde Driver, ¿es usted poeta? No, sólo conductor de autobuses. Es muy poético. Yo no estaría tan seguro. Podría ser un poema de William Carlos Williams. ¿Sabe quién es Jean Dubuffett? Era meteorólogo en la torre Eiffel en 1922. Muy poético. Lo aprendí del poeta de Nueva York Frank O’hara, de la escuela de nueva York. (2)) AJA. Veo que le gusta la poesía. Respiro poesía. Y ¿la escribe? Sí, escribo solo en japonés. La poesía traducida es como tomar una ducha con un chubasquero. Puedo preguntar que hace en Paterson. Vengo a ver la ciudad del interesante poeta William Carlos Williams, que vivió y escribió su obra en Paterson. Sí, vivía, aquí era médico. AJA. AJA qué? También Allen Gisgerg creció aquí. Le regala un cuaderno en blanco y se va para Osaka, despidiéndose AJA. Driver se pone a escribir en la libreta en blanco el poema VERSO:

Mi abuelo/cantaba una canción/que preguntaba ¿“O prefieres ser un pez?” /En la misma canción aparece la misma pregunta/pero con una mula y un cerdo, /pero la que yo escucho a veces/en mi cabeza es la del pez/ Sólo ese verso/ ¿preferirías ser un pez? /como si el resto de la canción/no hiciera falta/

(1)- Richard Ford, Siri Hustvedt, John Banville y Lorrie Moore, además de Paul Auster, pudiéramos señalar como los poetas importantes que analizan el crítico momento que atraviesa el país norteamericano

(2)

Frank O’Hara fue un poeta, músico, dramaturgo y crítico de arte nacido en Baltimore el 27 de marzo de 1926. Fue cofundador y miembro clave de la primera promoción de la Escuela de Nueva York junto con John Ashbery, James Schuyler, Barbara Guest y Kenneth Koch, grupo que aspiraba a unificar teatro, poesía, pintura y música, en busca de una temática y lenguaje común

FELIX

Me gusta mucho como escribe, negro sobre blanco y en imágenes (nunca hubiera imaginado, creo, que ver sobreimpresionados unos poemas en pantalla mientras los escribe su autor y los recita en off me parecería una idea brillante, y a buen seguro que lo es), Jim Jarmusch la rutina del joven poeta y conductor de autobuses Paterson y por extensión de su atribulada e inquieta esposa Laura. Porque aunque el relato trata de él, de cómo se levanta todos los días sin despertador sobre las 6.15 de la mañana para hacer su turno en una línea de autobuses urbanos de la ciudad que se llama como él, de cómo busca esos momentos muertos en su trabajo y en su casa para escribir poemas, de cómo cada noche pasea a su perro y se toma una cerveza en el mismo bar, cual devoto religioso acude a misa, de cómo comparte su vida y su día a día con Laura: son excepcionales los planos que abren cada día, en los cuales la pareja aparece durmiendo, en distintas posturas, justo antes de que él se despierte… Aunque, el relato trata de Paterson, como decía, y todo se muestra ante nuestros ojos en función de su mirada y de su interacción con el resto del mundo, sin Laura no habría historia. El propio Paterson lo aclara a su manera cuando angustiado expresa que se sentiría perdido sin ella. Su relación, su amor (llamemos a las cosas por su nombre), que está muy lejos de ser una idealización, me parece que funciona completamente porque se comprenden y soportan de manera incondicional, o mejor dicho sin ponerse condiciones. Y esto lo expone el veterano cineasta, que hacía demasiado tiempo (desde la magnífica Ghost Dog, 1999) que no estaba tan acertado en tantas parcelas, con detalles nimios que en verdad son extraordinarios como el «juego» que tienen con el poste del buzón, quizá sin saberlo, o el continuado apoyo de Paterson con las fugas artísticas de Laura, tan caprichosas como estimulantes. Y en el epílogo también se refleja ella o al menos su arbitrariedad: Paterson se ha ido a dar un paseo solo desconcertado porque ha perdido su obra, y caprichosamente Jarmusch subraya el gran tema del film: la creación, haciendo que se encuentre con un poeta japonés (inventado) que le regala un cuaderno en blanco.

Me gusta mucho como escribe, negro sobre blanco y en imágenes (nunca hubiera imaginado, creo, que ver sobreimpresionados unos poemas en pantalla mientras los escribe su autor y los recita en off me parecería una idea brillante, y a buen seguro que lo es), Jim Jarmusch la rutina del joven poeta y conductor de autobuses Paterson y por extensión de su atribulada e inquieta esposa Laura. Porque aunque el relato trata de él, de cómo se levanta todos los días sin despertador sobre las 6.15 de la mañana para hacer su turno en una línea de autobuses urbanos de la ciudad que se llama como él, de cómo busca esos momentos muertos en su trabajo y en su casa para escribir poemas, de cómo cada noche pasea a su perro y se toma una cerveza en el mismo bar, cual devoto religioso acude a misa, de cómo comparte su vida y su día a día con Laura: son excepcionales los planos que abren cada día, en los cuales la pareja aparece durmiendo, en distintas posturas, justo antes de que él se despierte… Aunque, el relato trata de Paterson, como decía, y todo se muestra ante nuestros ojos en función de su mirada y de su interacción con el resto del mundo, sin Laura no habría historia. El propio Paterson lo aclara a su manera cuando angustiado expresa que se sentiría perdido sin ella. Su relación, su amor (llamemos a las cosas por su nombre), que está muy lejos de ser una idealización, me parece que funciona completamente porque se comprenden y soportan de manera incondicional, o mejor dicho sin ponerse condiciones. Y esto lo expone el veterano cineasta, que hacía demasiado tiempo (desde la magnífica Ghost Dog, 1999) que no estaba tan acertado en tantas parcelas, con detalles nimios que en verdad son extraordinarios como el «juego» que tienen con el poste del buzón, quizá sin saberlo, o el continuado apoyo de Paterson con las fugas artísticas de Laura, tan caprichosas como estimulantes. Y en el epílogo también se refleja ella o al menos su arbitrariedad: Paterson se ha ido a dar un paseo solo desconcertado porque ha perdido su obra, y caprichosamente Jarmusch subraya el gran tema del film: la creación, haciendo que se encuentre con un poeta japonés (inventado) que le regala un cuaderno en blanco.

¿Aqué se ha debido el éxito de Sirât , la última película de Oliver Laxe? ¿Basta con invocar el nombre de Pedro Almodóvar –aquí en funciones de coproductor– para explicarlo? ¿Resultó decisivo el premio del jurado del Festival de Cannes, por mucho que fuera ex aequo ? A veces no es tan fácil dilucidar por qué una película atrae al público, esa entelequia que a menudo se mueve por impulsos más bien misteriosos, y ésta es sin duda una de estas ocasiones.

¿Aqué se ha debido el éxito de Sirât , la última película de Oliver Laxe? ¿Basta con invocar el nombre de Pedro Almodóvar –aquí en funciones de coproductor– para explicarlo? ¿Resultó decisivo el premio del jurado del Festival de Cannes, por mucho que fuera ex aequo ? A veces no es tan fácil dilucidar por qué una película atrae al público, esa entelequia que a menudo se mueve por impulsos más bien misteriosos, y ésta es sin duda una de estas ocasiones.

No basta con decir que vivimos tiempos llenos de angustia, ávidos de soluciones ante un futuro incierto, a los que Sirât proporcionaría el agarre de la fe. Tampoco que el filme ha sabido embutir este mensaje trascendente en un envoltorio atractivo, ofreciéndolo en el interior de una road movie que también funciona por sí misma como tal, sin necesidad de discursos trascendentes. Y menos que ha sido la conjunción de ambos factores lo que ha conseguido la fórmula mágica, esa alianza entre prestigio y taquilla que tantos filmes persiguen y tan pocos consiguen…

Más allá de los elogios que durante estos meses han inundado las redes sociales, o que han tenido que hacer frente a rechazos de idéntica radicalidad, lo que debería importarnos es la película en sí misma. Pero entonces, ¿por qué se ha hablado tanto, en el tiempo transcurrido desde el estreno, de las intervenciones del propio Oliver Laxe en los medios de comunicación, tan reconfortantes para algunos, tan insoportables para otros? ¿Qué ha añadido este factor extracinematográfico que, sin embargo, se ha mostrado decisivo para el recorrido comercial del filme? Es como si las películas ya no supieran andar solas, como si hubiera que acompañarlas para generar explicaciones o polémicas. Como si no bastara con la imagen. Y, sobre todo, como si fuéramos en busca de un cierto sentimiento comunitario que el anonimato de la sala de cine, por sí solo, ya no puede ofrecer.

Un nuevo gregarismo

El final de la pandemia nos llevó a salir de casa, en las terrazas de los bares o en los cines –las cifras de asistencia no dejaron de subir hasta el pasado año–, buscando el aire y el calor humano que se nos había negado. Ya no se trataba de ver series desde el sofá de la sala de estar, sino de participar en el rito de la conversación y el diálogo, lo que explica igualmente el auge de presentaciones y coloquios, festivales y exposiciones. ¿Se podría explicar el éxito de Sirât por el hecho de que quizás se trata de la primera película que promete poner en escena una cierta manera de encontrarle un sentido a ese «nuevo gregarismo»? ¿Y se puede explicar la decepción de muchos espectadores por el incumplimiento de esta promesa por parte del filme, por exhibir ingravitación y ligereza allá donde se garantizaba una explicación para todo ese caos que nos rodea?

Leer más…

En el año 1979, Joaquín Jordá filmó «Numax Presenta…», un documental que describe la experiencia de autogestión que llevan a acabo los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Numax, como respuesta al intento de cierre irregular por parte de los propietarios.

En el año 1979, Joaquín Jordá filmó «Numax Presenta…», un documental que describe la experiencia de autogestión que llevan a acabo los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Numax, como respuesta al intento de cierre irregular por parte de los propietarios.

Basilio Martín Patino y el cine en Salamanca

Basilio Martín Patino y el cine en Salamanca película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas.

película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas. Me gusta mucho como escribe, negro sobre blanco y en imágenes (nunca hubiera imaginado, creo, que ver sobreimpresionados unos poemas en pantalla mientras los escribe su autor y los recita en off me parecería una idea brillante, y a buen seguro que lo es), Jim Jarmusch la rutina del joven poeta y conductor de autobuses Paterson y por extensión de su atribulada e inquieta esposa Laura. Porque aunque el relato trata de él, de cómo se levanta todos los días sin despertador sobre las 6.15 de la mañana para hacer su turno en una línea de autobuses urbanos de la ciudad que se llama como él, de cómo busca esos momentos muertos en su trabajo y en su casa para escribir poemas, de cómo cada noche pasea a su perro y se toma una cerveza en el mismo bar, cual devoto religioso acude a misa, de cómo comparte su vida y su día a día con Laura: son excepcionales los planos que abren cada día, en los cuales la pareja aparece durmiendo, en distintas posturas, justo antes de que él se despierte… Aunque, el relato trata de Paterson, como decía, y todo se muestra ante nuestros ojos en función de su mirada y de su interacción con el resto del mundo, sin Laura no habría historia. El propio Paterson lo aclara a su manera cuando angustiado expresa que se sentiría perdido sin ella. Su relación, su amor (llamemos a las cosas por su nombre), que está muy lejos de ser una idealización, me parece que funciona completamente porque se comprenden y soportan de manera incondicional, o mejor dicho sin ponerse condiciones. Y esto lo expone el veterano cineasta, que hacía demasiado tiempo (desde la magnífica Ghost Dog, 1999) que no estaba tan acertado en tantas parcelas, con detalles nimios que en verdad son extraordinarios como el «juego» que tienen con el poste del buzón, quizá sin saberlo, o el continuado apoyo de Paterson con las fugas artísticas de Laura, tan caprichosas como estimulantes. Y en el epílogo también se refleja ella o al menos su arbitrariedad: Paterson se ha ido a dar un paseo solo desconcertado porque ha perdido su obra, y caprichosamente Jarmusch subraya el gran tema del film: la creación, haciendo que se encuentre con un poeta japonés (inventado) que le regala un cuaderno en blanco.

Me gusta mucho como escribe, negro sobre blanco y en imágenes (nunca hubiera imaginado, creo, que ver sobreimpresionados unos poemas en pantalla mientras los escribe su autor y los recita en off me parecería una idea brillante, y a buen seguro que lo es), Jim Jarmusch la rutina del joven poeta y conductor de autobuses Paterson y por extensión de su atribulada e inquieta esposa Laura. Porque aunque el relato trata de él, de cómo se levanta todos los días sin despertador sobre las 6.15 de la mañana para hacer su turno en una línea de autobuses urbanos de la ciudad que se llama como él, de cómo busca esos momentos muertos en su trabajo y en su casa para escribir poemas, de cómo cada noche pasea a su perro y se toma una cerveza en el mismo bar, cual devoto religioso acude a misa, de cómo comparte su vida y su día a día con Laura: son excepcionales los planos que abren cada día, en los cuales la pareja aparece durmiendo, en distintas posturas, justo antes de que él se despierte… Aunque, el relato trata de Paterson, como decía, y todo se muestra ante nuestros ojos en función de su mirada y de su interacción con el resto del mundo, sin Laura no habría historia. El propio Paterson lo aclara a su manera cuando angustiado expresa que se sentiría perdido sin ella. Su relación, su amor (llamemos a las cosas por su nombre), que está muy lejos de ser una idealización, me parece que funciona completamente porque se comprenden y soportan de manera incondicional, o mejor dicho sin ponerse condiciones. Y esto lo expone el veterano cineasta, que hacía demasiado tiempo (desde la magnífica Ghost Dog, 1999) que no estaba tan acertado en tantas parcelas, con detalles nimios que en verdad son extraordinarios como el «juego» que tienen con el poste del buzón, quizá sin saberlo, o el continuado apoyo de Paterson con las fugas artísticas de Laura, tan caprichosas como estimulantes. Y en el epílogo también se refleja ella o al menos su arbitrariedad: Paterson se ha ido a dar un paseo solo desconcertado porque ha perdido su obra, y caprichosamente Jarmusch subraya el gran tema del film: la creación, haciendo que se encuentre con un poeta japonés (inventado) que le regala un cuaderno en blanco. ¿Aqué se ha debido el éxito de Sirât , la última película de Oliver Laxe? ¿Basta con invocar el nombre de Pedro Almodóvar –aquí en funciones de coproductor– para explicarlo? ¿Resultó decisivo el premio del jurado del Festival de Cannes, por mucho que fuera ex aequo ? A veces no es tan fácil dilucidar por qué una película atrae al público, esa entelequia que a menudo se mueve por impulsos más bien misteriosos, y ésta es sin duda una de estas ocasiones.

¿Aqué se ha debido el éxito de Sirât , la última película de Oliver Laxe? ¿Basta con invocar el nombre de Pedro Almodóvar –aquí en funciones de coproductor– para explicarlo? ¿Resultó decisivo el premio del jurado del Festival de Cannes, por mucho que fuera ex aequo ? A veces no es tan fácil dilucidar por qué una película atrae al público, esa entelequia que a menudo se mueve por impulsos más bien misteriosos, y ésta es sin duda una de estas ocasiones.