Nuri Bilge Ceylan (1959), nacido en Estambul, es una de las voces más importantes del cine turco actual y uno de los directores más reconocidos. Su filmografía se ha difundido alrededor del mundo, a través de los grandes festivales internacionales. A partir del éxito de su ópera prima Kasaba (The small Town, 1997) -galardonada en el Festival de Berlín y con los premios obtenidos en Cannes, entre ellos a Lejano-, Ceylan se ha convertido en un claro exponente del cine de arte y ensayo. El cambio de profesión, de fotógrafo a cineasta, nos acerca a su concepción sobre el séptimo arte: «Para mí el cine es como una terapia. Me sirve para proyectar, en otros, mis zonas más oscuras. No le voy a decir que eso permite liberarse de ellas, pero sí a tener un mayor control, a tomar una cierta distancia».

Nuri Bilge Ceylan (1959), nacido en Estambul, es una de las voces más importantes del cine turco actual y uno de los directores más reconocidos. Su filmografía se ha difundido alrededor del mundo, a través de los grandes festivales internacionales. A partir del éxito de su ópera prima Kasaba (The small Town, 1997) -galardonada en el Festival de Berlín y con los premios obtenidos en Cannes, entre ellos a Lejano-, Ceylan se ha convertido en un claro exponente del cine de arte y ensayo. El cambio de profesión, de fotógrafo a cineasta, nos acerca a su concepción sobre el séptimo arte: «Para mí el cine es como una terapia. Me sirve para proyectar, en otros, mis zonas más oscuras. No le voy a decir que eso permite liberarse de ellas, pero sí a tener un mayor control, a tomar una cierta distancia».

Lejano aborda la dualidad entre pueblo y ciudad, las consecuencias de pasar de un lado al otro y el proceso de adaptación interno del hombre frente a los cambios sociales y personales. El film narra con minuciosidad la instancia en la que un chico pueblerino, Yusuf, queda sin trabajo y decide viajar a Estambul. Allí visitará a su primo Mahmut, un fotógrafo profesional que, por el contrario, vive cómodamente en su departamento. Mahmut, que lleva una vida aburguesada y solitaria, decide albergar a Yusuf por un tiempo razonable, hasta que consiga trabajo.

Nuri Bilge Ceylan parte de una pequeña historia, donde la profundidad radica en la simpleza de la forma, como en los films de Kiarostami. La austeridad en la puesta en escena, la escasez de diálogos, los planos entrelazándose mágicamente sobre un montaje que da sentido a lo indecible, forman parte de su estética.

Leer más…

EL TIEMPO DEL DESPUÉS

EL TIEMPO DEL DESPUÉS

Félix Alonso

Toda la prensa internacional, incluido el New York Times, dieron la noticia del

fallecimiento, el pasado 6 de enero, del cineasta húngaro Béla Tarr. Aquí en San

Lorenzo tuvimos la suerte de que el Colectivo Rousseau tuviera programada su última

película El caballo de Turín, inspirada en un episodio de la carrera de Nietzsche. Es

conocido que el 3 de enero de 1889 el filósofo se lanzó llorando al cuello de un caballo

agotado y maltratado por su cochero. Sabemos lo que pasó después con Nietzsche,

pero ignoramos lo que pasó con el caballo y de eso trata la película, que ya pondremos

todos los años en homenaje al director.

La acción apocalíptica se divide en seis días, con acontecimientos singulares y

repetitivos, donde el ruido del viento y la música juegan un papel fundamental, que lo

disfrutamos a tope debido al nuevo equipo de sonido que se instaló en la Casa de

Cultura.

La vida, en el tiempo circular de los campesinos, es sorprendida por el discurso del fin

que es claramente nietzscheano; el triunfo de la moral del rebaño es completo, todo

espíritu noble ha sido arrinconado; pero también es un discurso anticapitalista, todo se

compra, todo se degrada, todo ha sido adquirido, no hay escapatoria.

Estamos preparando, en colaboración con la concejalía de la mujer, actos

cinematográficos que se van a celebrar en la primera semana de marzo y que ya

adelantamos. Vamos a poner una película de Germaine Dulac, que tiene un libro

titulado ¿Qué es cine? Directora, teórica, periodista y crítica de cine francesa, feminista

y pionera de la vanguardia europea de la década de 1920. Se la considera una de las

principales exponentes del impresionismo cinematográfico francés. y su

mediometraje La Coquillo et le clergyman (La concha y el clérigo, 1928), que es lo que

vamos a proyectar, es considerado el primer filme surrealista de la historia.

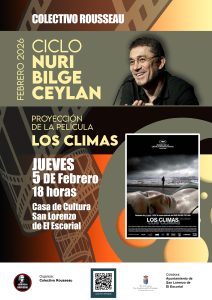

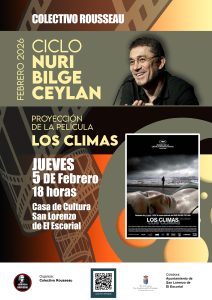

Durante los jueves del mes de febrero, vamos a tener la ocasión de ver el cine de Nuri

Bilge Ceylan, en un ciclo impresionante, con una selección de sus mejores films.

Ayer comenzamos el ciclo Nuri Bilge Ceylan con la película Los climas (İklimler, 2006), una de las obras más reconocidas del cineasta turco contemporáneo.La película sigue la historia de Isa, un profesor universitario de arquitectura, y Bahár, su pareja más joven. A través de las estaciones del año —verano, otoño e invierno— Ceylan retrata el proceso de deterioro emocional y ruptura amorosa entre ambos.

Más que una historia romántica convencional, Los climas es una exploración de los estados interiores del ser humano y de las distancias que se abren entre las personas.

Algunos de los amigos que nos acompañaron en la proyección no vieron la metáfora de las estaciones en relación con el estado emocional de la pareja, para mí y para la crítica el título Los climas no alude solo a las estaciones del año, sino a los climas emocionales de los personajes:

.Verano: luminoso, pero asfixiante; donde la pareja se encuentra en un punto muerto. La luz intensa subraya la incomodidad y el tedio.

-Otoño: melancolía y soledad; el regreso de Isa a su rutina resalta la vacuidad de su vida sin Bahar.

-Invierno: frío y distancia emocional, donde el reencuentro sugiere una imposibilidad de conexión auténtica.

Por tanto Ceylan utiliza las estaciones como estructura narrativa y psicológica, haciendo visible el paso del tiempo y la evolución (o inmovilidad) de los sentimientos.

Ceylan, que además de dirigir se encarga de la fotografía junto con Gökhan Tiryaki, usa una imagen contemplativa, con planos largos y silencios elocuentes. Uso del silencio: el sonido ambiente reemplaza al diálogo, dando protagonismo a la expresión facial y corporal. Paisaje como reflejo interno: el entorno natural (playas secas, ciudades grises, montañas nevadas) es un espejo emocional. Minimalismo narrativo: la historia avanza más por la percepción y las atmósferas que por la acción explícita.

La estética de la película puede recuerdar a Tarkovski, Antonioni o Bergman, pero con una identidad muy turca: la soledad en los espacios cotidianos, el ritmo lento y la poesía visual que convierte lo común en trascendente .Isa (interpretado por el propio Ceylan): intelectual, egocéntrico, incapaz de conectar emocionalmente. Representa al hombre que busca control incluso en sus relaciones. Bahár (Ebru Ceylan, esposa del director): sensible, silenciosa, víctima de una relación asimétrica. Su evolución encarna el paso a la independencia emocional. La relación entre ambos se construye a partir de elipsis, miradas y gestos más que de palabras. La película sugiere que las rupturas muchas veces no ocurren en un momento concreto, sino que se consumen lentamente.

Los temas principales de la película a debate pueden ser los siguientes:Incomunicación: los protagonistas hablan poco y sienten mucho, pero sin lograr expresarlo. Soledad y alienación: tanto en el amor como en el entorno social y laboral.Tiempo y cambio: el tiempo estacional como metáfora del desgaste emocional.Autoconocimiento: en la pérdida y el vacío, los personajes se enfrentan a sí mismos. Los climas se sitúa entre sus primeras obras intimistas (Uzak, 2002) y sus filmes posteriores más complejos y dialogados (Érase una vez en Anatolia, Winter Sleep).

Los climas es una película sobre lo inevitable del cambio emocional y la incomprensión dentro del amor. Con su ritmo pausado, Ceylan captura los silencios, los gestos mínimos y la distancia creciente entre dos seres humanos atrapados en sus propias estaciones internas. Es un cine de contemplación que invita al espectador a sentir el paso del tiempo, el silencio y la pérdida —un retrato profundamente humano y universal.

Podéis hacer vuestras opiniones insertando un comentario. Os recuerdo que el día 19 proyectaremos LEJANO, otra obra de interés de Ceylan que espero os guste.

Nuri Bilge Ceylan es un director de cine y fotógrafo turco (nacido el 26 de enero de 1959 en Bakırköy, Estambul, está casado con la actriz y escritora Ebru Ceylan) Es una de las voces más importantes del cine turco actual y uno de los directores más reconocidos. Su filmografía se ha difundido alrededor del mundo, a través de los grandes festivales internacionales.

Nuri Bilge Ceylan es un director de cine y fotógrafo turco (nacido el 26 de enero de 1959 en Bakırköy, Estambul, está casado con la actriz y escritora Ebru Ceylan) Es una de las voces más importantes del cine turco actual y uno de los directores más reconocidos. Su filmografía se ha difundido alrededor del mundo, a través de los grandes festivales internacionales.

El cine de Nuri Belgi Ceylan es cine contemplativo, que concede gran importancia a la imagen, pero sin otro fin que en el de ahondar en las profundidades del espíritu humano.

Químico y eléctrico, estos estudios ingenieriles de Nuri Bilge Ceylan se convierten en adjetivos perfectos para describir el dinamismo vigorizante de un cine que en otras manos sería plúmbeo, y que en las suyas contiene autenticidad a raudales: sus personajes son verdaderos seres humanos, y sus conflictos son universales, aunque transcurran en escenarios exóticos de su país, Turquía.

Como una esponja, Ceylan sabe calar a las personas que le rodean, y confiesa que algunos tipos de sus filmes se inspiran en parientes u otras personas con las que ha convivido en algún momento de su vida. No sin motivo cita el director a Ingmar Bergman como a uno de sus directores favoritos, pues como él cuida con esmero el mapa humano de sus filmes.

El cineasta nació en Estambul en 1959, e inició Ingeniería Química en 1976 en la Universidad Politécnica de Estambul, e Ingeniería Eléctrica en 1978 en la Universidad de Bogaziçi. Eran épocas de turbulentas revueltas estudiantiles en que se desarrolló su afición a la fototografía, leyendo numerosos manuales, no sólo demostró intuición y gusto en sus instantáneas, sino que se formó técnicamente. Se apuntaría a cursos de cine, y se convirtió en devorador de películas en proyecciones de la Sociedad Cinematográfica, como antes lo había hecho en Estambul. No se conformaría con eso, sino que acabó matriculándose en Cinematografía en la Universidad Mimar Sinan, que acabó dejando tras dos años de estudio, trabajar como fotógrafo profesional le comía tiempo, era ya

hora de rodar, de modo que intervino como ayudante de producción en un cortometraje de su amigo Mehmet Erylmaz.

El inquieto Ceylan vio mundo en 1985 viajando a Londres y Katmandú. El servicio militar en su país, 18 meses nada menos, también le dio una interesa óptica de distintas capas sociales de su país. También se advierte su amplia formación cultural, conoce bien la literatura, el teatro, el cine y la televisión. El cineasta enseguida descolló por su talento, pues su primer corto, Kozan, fue el primero de su país en ser seleccionado en Cannes. Desde ese año, 1993, el Festival de festivales mimaría al cineasta hasta coronarle con la Palma de Oro en Cannes en 2014 por Sueño de invierno.

Pues antes paseó por la Croisette para ofrecer Lejano (2002), que fue premiada por la interpretación de sus dos protagonistas; era la culminación de su “trilogía provinciana”, compuesta también por Kasaba (1997), Mayis Sikintisi (1999). En estos títulos, a modo de artista renacentista, Ceylan se ocupa de todo: guión, dirección, fotografía, montaje, sonido, dirección artística…

De su filmografía también fueron premiadas Tres monos (2008) –mejor realización– y Érase una vez en Anatolia (2011) –Gran Premio del Jurado. En estas películas, y en Sueño de invierno, el

guión lo ha coescrito con su esposa Ebru Ceylan, a la que concede gran importancia en su obra, su alto nivel de exigencia resulta muy estimulante para superarse en el trabajo.

La formación inicial de Ceylan como fotógrafo se nota inmediatamente en la subyugante belleza de las imágenes de sus películas, de una exquisitez que nunca es preciosismo gratuito, y que

apoyada en el tempo, los sonidos, las interpretaciones, ayuda a entregar historias que nunca se antojan ajenas al espectador.

José María Aresté.