Félix Alonso

Félix Alonso

“Como en poesía, episodios y encuadres se suceden por analogías expresivas más que por concatenaciones dramáticas” Cavallaro

Toda la secuencia de la apertura es como si fuera un Adagio. En un estudio del filósofo Enzo Paci (importante autor del existencialismo) llamaba “cosales” al vagabundeo de Vittoria por la habitación en los primeros planos. Se mueve lentamente por la habitación cambiando objetos de un sitio a otro. Abre una cortina para mostrar el amanecer del barrio donde está la casa de Ricardo, un barrio moderno en el sur de Roma, donde estuvo instalada La exposición Universal de Roma. EUR. Lentamente se nos muestra el tedio de la pareja, mostrándose el aburrimiento de forma clara, en un análisis visual preciso de la condición humana que lleva a la desesperanza. Cuando ella, después de los cosales, le anuncia la decisión de dejarlo, el finge no comprender. Yo quería hacerte feliz, dice Ricardo. Se siente prisionera en el apartamento, en el momento que decide retomar su libertad. La separación al amanecer es de una belleza que solo Antonioni puede crear.

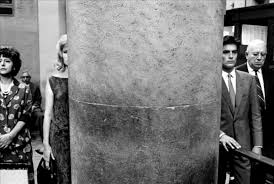

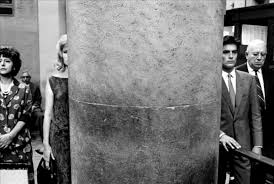

La madre de Vittoria tiene una gran pasión: jugar a la bolsa, y allí acude ella a buscarla para contarle la ruptura con Ricardo. Entra en el templo de la contratación (y la degradación). Un reloj indica que son las 12,30 del 10 de julio. Rostros hipertensos, bocas gritando órdenes, brazos que se agitan, y de pronto un minuto de silencio (como para los futbolistas) por un fallecido del circo bolsístico. Y es ahora cuando se produce uno de los momentos más brillantes de la película. Un gran pilar separa a Vittoria de Piero. Según Pierre Gay se crea el más perturbador de los suspenses metafísicos. Dice Gay: “jamás evocación mas mordiente nos ha sido ofrecida de la nada, de la inmovilidad, en el corazón mismo de la vida mas caótica. Ese vacío que viene a formarse en la vorágine es la presencia misma de la muerte”

Leer más…

FÉLIX ALONSO

El pasado jueves no encontramos mejor película para un 20-N conmemorativo de los 50 años de la muerte del dictador que la que hizo Pere Portabella en el año 1976 con un título largo pero esclarecedor Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección 1976.

No tuvimos mucho éxito de público, y eso a pesar de que Jordi Amat, director de Babelia, y autor de varios libros imprescindibles, en su artículo semanal del domingo dijera:

«La obra maestra que es el documental Informe general, después de una conversación entre los sindicalistas Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, nos muestra al actor principal andando por los paseos del Palacio, entrando en él y con él recorremos las estancias de ese palacio del terror mientras la voz en off va explicando cómo se configuró la institucionalidad del régimen y el poder absoluto que ejerció el corrupto Jefe del Estado, al que le temblaban las manos pero no titubeó para matar hasta el penúltimo día.La película de Pere Portabella, concebida desde el rupturismo, proyectó un fervor liberalizador, que la sociedad española, sin proclamarlo, había pasado página.”

Es conocida por los cinéfilos la radicalidad del cine de Pere Portabella, su obra más conocida exhibida en salas fue El silencio antes de Bach. La música de Carles Santos, que tiene un imprescindibles en TVE, premio nacional de música, comienza con un sonido a modo de zumbido, cuando un helicóptero se acerca a Cuelgamuros, que nos hace repeler el franquismo. Luego le sigue una música repetitiva sobre el fondo de las manifestaciones pidiendo la amnistía en Barcelona y Madrid.

Leer más…

CINE MILITANTE EN EL CICLO: ESPAÑA. En busca de un relato

No podían faltar a la cita Jacinto Esteva ni Joaquín Jordá, ambos de la fantasmagórica Escuela de Barcelona, que tuvo una celebración gloriosa en sus cincuenta aniversario en el festival de cine de Valladolid, y que muy bien documenta Estebe Riambau en su libro reciente “La película de mi vida”.

En notas sobre la emigración queríamos responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los españoles abandonaron sus hogares para ir a Suiza? El pequeño corto es sin duda un punto de inflexión en la historia del documentalismo español, con una visión crítica de la emigración interior, y una última secuencia muy potente cuando el padre de familia se despide de su familia en la estación de tren en Barcelona. El corto fue secuestrado en Milán por el franquismo para que no se viera. Ahora el corto no lo verán tampoco los que se pasan el día hablando de emigración.

Leer más…

La  película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas.

película Paterson, que vimos el pasado jueves, es un homenaje a Willian Carlos Wiliams, pero los poemas son de Ron Padgett, como traté de explicar al inicio de la proyección. Esta poesía americana no está en la línea elegiaca que domina Europa a principio del siglo XIX, y que se volverá aún mas radical con los totalitarismos del XX. Está en casi todos los poetas estadounidenses: en Wallace Steves, cuyo libro de poemas aparece en la librería de Driver, en A.R Ammos, (Basura y otros poemas, editorial Lumen) Marianne Moore (también en Lumen e Hiperion). Todos vienen a decir que el poema es un himno a la posibilidad, una celebración del hecho de que el mundo existe, de que las cosas pueden ocurrir. (1) Cantar sobre un diapasón distinto del elegíaco es, en Padgett, poética deliberada. En una entrevista dice: mi adolescencia me volvió melancólico, introspectivo y angustiado, en parte por leer a Sartre, Camus, Rimbaud y Samuel Becket. La propuesta de Padgett, es hasta cierto punto la consigna de Horacio “Ut pictura poesis” (la pintura, así es la poesía). La propuesta de Jirmuch, y su conductor de autobús, es la de presentar a un hombre razonablemente feliz y hasta indolente, lo contrario a la figura típica del artista atormentado, siempre a un paso de la autoflagelación, de la locura, el alcoholismo o el suicidio. La poesía de Padgett no niega la angustia, pero propone que la vida, mas o menos integrada, de un señor de clase media, pueda también destilar algunos buenos poemas.

Paterson es también una ciudad. Un hombre, decía Williams, es en efecto una ciudad, y para el poeta no hay ideas, solo en las cosas. La primera idea que centra el poema Paterson cobró vida pronto: encontrar una imagen suficientemente amplia como para incorporar el entero mundo conocible a su alrededor. No hablar de viejas categorías, sino escribir de lo particular.

Cuando Driver se sienta en un banco para observar las cataratas del rio Passaic, después de haber perdido su libreta, se le acerca un japonés, con un diálogo que reproduzco en lo esencial:

Le enseña un libro en japones y le pregunta si conoce al gran poeta William Carlos Williams de Paterson, Nueva Jersey, conozco sus poemas, responde Driver, ¿es usted poeta? No, sólo conductor de autobuses. Es muy poético. Yo no estaría tan seguro. Podría ser un poema de William Carlos Williams. ¿Sabe quién es Jean Dubuffett? Era meteorólogo en la torre Eiffel en 1922. Muy poético. Lo aprendí del poeta de Nueva York Frank O’hara, de la escuela de nueva York. (2)) AJA. Veo que le gusta la poesía. Respiro poesía. Y ¿la escribe? Sí, escribo solo en japonés. La poesía traducida es como tomar una ducha con un chubasquero. Puedo preguntar que hace en Paterson. Vengo a ver la ciudad del interesante poeta William Carlos Williams, que vivió y escribió su obra en Paterson. Sí, vivía, aquí era médico. AJA. AJA qué? También Allen Gisgerg creció aquí. Le regala un cuaderno en blanco y se va para Osaka, despidiéndose AJA. Driver se pone a escribir en la libreta en blanco el poema VERSO:

Mi abuelo/cantaba una canción/que preguntaba ¿“O prefieres ser un pez?” /En la misma canción aparece la misma pregunta/pero con una mula y un cerdo, /pero la que yo escucho a veces/en mi cabeza es la del pez/ Sólo ese verso/ ¿preferirías ser un pez? /como si el resto de la canción/no hiciera falta/

(1)- Richard Ford, Siri Hustvedt, John Banville y Lorrie Moore, además de Paul Auster, pudiéramos señalar como los poetas importantes que analizan el crítico momento que atraviesa el país norteamericano

(2)

Frank O’Hara fue un poeta, músico, dramaturgo y crítico de arte nacido en Baltimore el 27 de marzo de 1926. Fue cofundador y miembro clave de la primera promoción de la Escuela de Nueva York junto con John Ashbery, James Schuyler, Barbara Guest y Kenneth Koch, grupo que aspiraba a unificar teatro, poesía, pintura y música, en busca de una temática y lenguaje común

FELIX

Éric Rohmer, en la película que vimos ayer, “Cuento de invierno” nos presenta una historia sencilla en apariencia, pero profundamente espiritual y filosófica. La protagonista, Félicie, se debate entre dos amores: Maxence y Loïc, mientras espera reencontrar al verdadero padre de su hija, Charles, con quien perdió contacto por error. La película toma un giro casi milagroso en el final, que puede leerse desde varias claves filosóficas. En una conversación entre unos amigos de Loic, el bibliotecario, se manifiesta la base de la filosofía de Pascal; “El corazón tiene razones que la razón no entiende.”

Éric Rohmer, en la película que vimos ayer, “Cuento de invierno” nos presenta una historia sencilla en apariencia, pero profundamente espiritual y filosófica. La protagonista, Félicie, se debate entre dos amores: Maxence y Loïc, mientras espera reencontrar al verdadero padre de su hija, Charles, con quien perdió contacto por error. La película toma un giro casi milagroso en el final, que puede leerse desde varias claves filosóficas. En una conversación entre unos amigos de Loic, el bibliotecario, se manifiesta la base de la filosofía de Pascal; “El corazón tiene razones que la razón no entiende.”

Félicie representa este tipo de fe pascaliana. No tiene pruebas de que volverá a encontrar a Charles, pero confía “irracionalmente” en que el destino (o algo superior) los reunirá. Ella incluso lo compara con una figura mesiánica, como si creyera en una especie de providencia. En Pascal, la fe no se basa en evidencias, sino en una intuición espiritual más profunda. Félicie, que no encaja en un pensamiento puramente racional (como Loïc, el bibliotecario intelectual), sigue su “corazón” aunque la razón le diga que Charles está perdido para siempre.

Desde el pensamiento platónico, el amor verdadero es aquel que eleva el alma hacia lo eterno y perfecto. Platón, especialmente en El Banquete, habla del amor como una búsqueda de la belleza ideal, no solo física sino espiritual.

Charles representa para Félicie ese ideal inalcanzable, casi platónico. No lo sustituye ni con Maxence (más superficial y mundano), ni con Loïc (racional, pero frío). Su fidelidad al recuerdo de Charles se parece a la idea de Platón de que el alma recuerda un amor perfecto del que solo ha visto “sombras” en este mundo.

El final —cuando se reencuentra con Charles por casualidad— se puede leer como:

- Un milagro, en la línea de Pascal: la fe es recompensada.

- La reaparición de la idea, según Platón: el alma encuentra de nuevo lo que siempre supo que existía.

Rohmer no fuerza una interpretación, pero deja abierto el espacio para ver la vida como un cruce entre lo cotidiano y lo trascendente.

Muy interesante destacar que la visita de Felice a la Iglesia de Nevers, es la misma que se hace en la película de Rohmer «Mi noche con Maud», y que la mujer que va al lado de Charles en el autobús es la protagonista del Rayo verde.

Félix

Éric Rohmer, en la película que vimos ayer, “Cuento de invierno” nos presenta una historia sencilla en apariencia, pero profundamente espiritual y filosófica. La protagonista, Félicie, se debate entre dos amores: Maxence y Loïc, mientras espera reencontrar al verdadero padre de su hija, Charles, con quien perdió contacto por error. La película toma un giro casi milagroso en el final, que puede leerse desde varias claves filosóficas. En una conversación entre unos amigos de Loic, el bibliotecario, se manifiesta la base de la filosofía de Pascal; “El corazón tiene razones que la razón no entiende.”

Éric Rohmer, en la película que vimos ayer, “Cuento de invierno” nos presenta una historia sencilla en apariencia, pero profundamente espiritual y filosófica. La protagonista, Félicie, se debate entre dos amores: Maxence y Loïc, mientras espera reencontrar al verdadero padre de su hija, Charles, con quien perdió contacto por error. La película toma un giro casi milagroso en el final, que puede leerse desde varias claves filosóficas. En una conversación entre unos amigos de Loic, el bibliotecario, se manifiesta la base de la filosofía de Pascal; “El corazón tiene razones que la razón no entiende.”