La así llamada “trilogía de la incomunicación”, que bien podría haber sido “de la infidelidad”, “del desencanto” o “de los amores complicados”, puso a Antonioni en el mapa del cine mundial a pesar de no ser ya ningún novato del Séptimo Arte y, en cierta manera, dio pie a su relación de amor/odio con crítica y público. Nunca hubo medias tintas con Michelangelo: se le ama o se le detesta. Sin ir más lejos, la película que abría este tríptico, “La Aventura”, recibió una sonora pitada tras su proyección en Cannes para ser galardonada más tarde con el premio especial del jurado de marras.

La así llamada “trilogía de la incomunicación”, que bien podría haber sido “de la infidelidad”, “del desencanto” o “de los amores complicados”, puso a Antonioni en el mapa del cine mundial a pesar de no ser ya ningún novato del Séptimo Arte y, en cierta manera, dio pie a su relación de amor/odio con crítica y público. Nunca hubo medias tintas con Michelangelo: se le ama o se le detesta. Sin ir más lejos, la película que abría este tríptico, “La Aventura”, recibió una sonora pitada tras su proyección en Cannes para ser galardonada más tarde con el premio especial del jurado de marras.

Muchos nunca han perdonado las formas pretenciosas del de Ferrara, su vocación por anteponer siempre y en todo momento lo estético a lo narrativo, la forma al fondo. La pausa es imprescindible en el universo de Antonioni; el encuadre perfecto bien merece ser contemplado, ser acariciado aun a riesgo de sacrificar tramas y desarrollos argumentales o prescindir de clímax alguno. “Blowup” fue paradigma de todo ello, tanto de los manierismos de su autor como de la tácita división entre detractores y acólitos. Pero no avancemos tanto en el tiempo. Aún tenía Antonioni que tropezarse con Monica Vitti, que su cámara se enamorase de ella en estas tres películas con las que se plantó en la década de los 60.

_l’avventura (1960)

En “L’avventura” nos entregamos a las pasiones prohibidas, o incorrectas cuanto menos. Anna (Lea Massari) una chica bien enamorada de un hombre (Gabriele Ferzetti) del que no es capaz de obtener toda la entrega que espera, desaparece repentinamente durante un crucero de placer, lo que dará pie a la relación tempestuosa y cargada de culpa de su mejor amiga (la Vitti) y su amante.

Antonioni invoca toneladas de sensualidad, para desgracia de los aficionados a lo explícito y goce de aquellos que saben ver en la espalda desnuda de Vitti o en sus piernas omnipresentes el súmmum del erotismo. Porque lo del idilio entre el objetivo de Michaelangelo y Mónica no era simple retórica: en “La aventura” el suyo comienza siendo un personaje colateral, hasta acabar eclipsando a todos y a todas, e incluso a la historia en sí cuando su director no duda en detener la narración una y otra vez para ensimismarse en los encantos de la que iba a ser su actriz fetiche durante media década.

Y si la sensualidad, la sexualidad implícita tiene peso específico en “La Aventura”, no menos importante es la ambigüedad moral de sus protagonistas, eje central, de hecho, de todo el relato. Traicionar la memoria de la amiga que, tal vez, ni siquiera está muerta, se antoja escasa penitencia ante los impulsos amatorios, y por ello esta Claudia sufre en silencio (o a voz en grito), aunque sin retroceder un milímetro, las embestidas carnales de ese hombre que acosa y derriba, cuyos “te quiero” suenan a treta de conquistador barato. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en “La aventura” la mujer siempre perdonará, o siempre “comprenderá”. Ellas pueden renunciar a todo por amor. Ellos pueden asaetear el amor de su vida por un raquítico roce furtivo con la buscona del lugar.

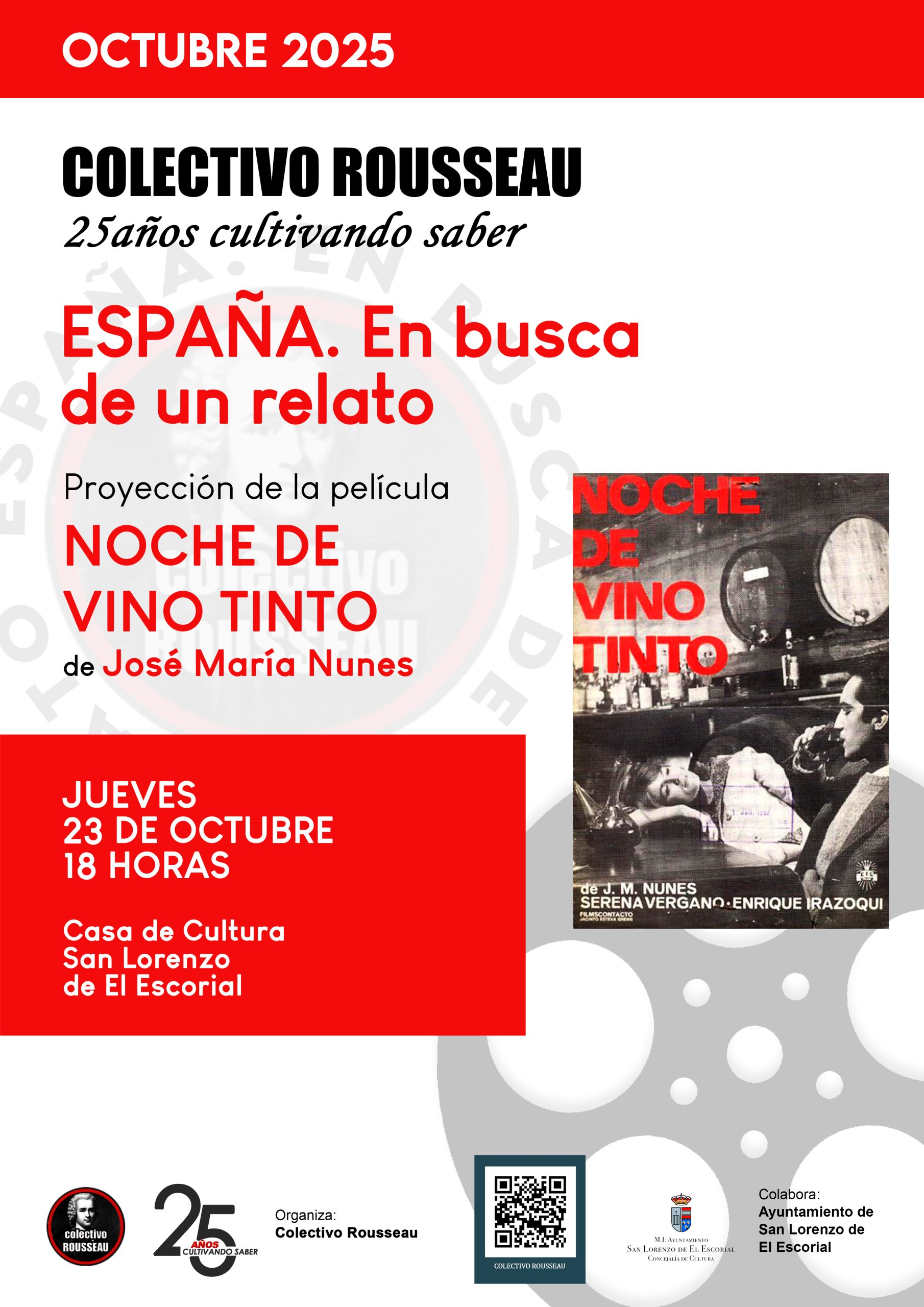

Un hombre y una mujer atraviesan la noche como si no hubiera un mañana. Vienen de perder el amor y se entregan al momento presente, a la copa de vino rebosante en el vaso de cristal. Son dos seres tambaleantes, que huyen de sí mismos y van de tasca en tasca para desentrañarse. Él es Enrique Irazoqui, barcelonés, nacido en 1944, con experiencia en el cine italiano tras encarnar a Jesús de Nazaret en El evangelio según San Mateo de Pasolini. Ella, apodada la viajera, es Serena Vergano, actriz italiana, milanesa para más señas, a la que el cineasta Alberto Lattuada descubrió cuando era una adolescente. Ahora vive en Barcelona tras enamorarse del arquitecto Ricardo Boffil, durante el rodaje de El conde Sandor en cuyo reparto figuraba Paco Rabal.

Un hombre y una mujer atraviesan la noche como si no hubiera un mañana. Vienen de perder el amor y se entregan al momento presente, a la copa de vino rebosante en el vaso de cristal. Son dos seres tambaleantes, que huyen de sí mismos y van de tasca en tasca para desentrañarse. Él es Enrique Irazoqui, barcelonés, nacido en 1944, con experiencia en el cine italiano tras encarnar a Jesús de Nazaret en El evangelio según San Mateo de Pasolini. Ella, apodada la viajera, es Serena Vergano, actriz italiana, milanesa para más señas, a la que el cineasta Alberto Lattuada descubrió cuando era una adolescente. Ahora vive en Barcelona tras enamorarse del arquitecto Ricardo Boffil, durante el rodaje de El conde Sandor en cuyo reparto figuraba Paco Rabal.